Tragedi - Pesan Misterius

Penulis: Moh. Aditya Prambudi – Universitas Jember

Rentetan pesan dari handphone membangunkan Destin dari mimpi indahnya. Destin beranjak dari ranjangnya, matanya menatap handphone di tangannya, ada sepuluh pesan notifikasi dari kantor tempat dia bekerja. Pandangannya beralih menatap jam tangan miliknya, pukul lima pagi.

“Segera pergi ke kantor, ada pekerjaan darurat yang harus kamu urus.”

“Siap, Bu.”

Dengan malas Destin menekan ponselnya, membalas pesan dari bosnya yang sangat pelit menaikkan gaji karyawan. Destin bergegas menuju kamar mandi, hanya untuk cuci muka dan menggosok gigi. Tidak ada waktu lagi untuk mandi, bos tempat Destin bekerja memintanya untuk segera datang ke kantor.

Tidak sempat mengeringkan rambutnya, apalagi mengganti pakaian, Destin langsung menuju mobil. Dia mengabaikan sarapan yang sudah ibunya siapkan.

Mobil melaju membelah jalanan ibukota yang lenggang. Masih sangat pagi untuk beraktivitas. Destin fokus mengemudi sambil mendengarkan musik kesukaannya, See You Again yang dinyanyikan oleh Wiz Khalifa. Destin mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, melewati menara-menara ibukota yang tinggi menjulang. Udara di Jakarta masih belum dipenuhi polusi dan asap kendaraan, belum dipenuhi hiruk-pikuk padatnya lalu lintas. Hanya mobil Destin yang melaju di jalanan, masih terlalu pagi untuk murid berangkat ke sekolah. Juga masuk kategori pagi sekali bagi karyawan untuk berangkat ke kantornya.

Sepuluh menit kemudian, mobil merapat di area parkir kantor berita nasional di Jakarta. Destin merapatkan jaketnya, bergegas menemui bosnya.

“Pagi, Destin. Jam berapa sekarang? Tumben pagi-pagi sekali kamu datang.” Sapa Akbar, teman sekantor Destin.

“Pagi juga. Hari ini kenapa kita disuruh datang pagi? Tadi aku belum sempat sarapan.”

“Aku bahkan baru bangun tidur, lupakan soal mandi apalagi ganti pakaian.” Akbar tertawa.

Mereka berdua berjalan beriringan hingga tiba di ruang kerja Lia, bos Perusahaan Berita Harian Induk. “Sudah kukirim lokasi tempat kalian membuat laporan melalui alamat email, pagi ini juga.”

“Kenapa harus pagi sekali? Ini hari libur nasional, harusnya kita cuti.” Akbar menyela.

“Kalau tidak mau, cari saja kerja lain sesuai keinginanmu,” ucap Lia ketus. “Silakan pergi, aku ada pertemuan dengan klien lain.”

Pertemuan dengan Lia membuat selera makan Destin berkurang. Setelah menemui bos yang super pelit itu, Akbar mengajak Destin ke restoran di samping kantor. Awalnya Destin menolak, lebih memilih sarapan di rumah. Tapi karena yang mengajak adalah Akbar, dia mengiyakan tawaran itu.

“Kenapa sih Mamalia itu selalu cerewet dan sama sekali tidak menghargai perasaan pegawainya? Aku baru saja bekerja selama dua bulan, rasanya aku ingin mencari pekerjaan lain. Aku tidak ingin punya bos yang sok jutek, alay, dan selalu memberi pekerjaan banyak.” Ucap Akbar dengan panjang lebar.

“Mamalia apa yang kamu maksud itu? Sapi?”

Akbar tertawa. “Bukan. Aku lagi membicarakan Lia, siapa lagi orang dengan ciri-ciri yang kusebutkan tadi selain orang itu? Alay? Tak berperasaan? Semuanya benar.”

Destin tertawa terpingkal-pingkal. Memang tidak ada habisnya jika membahas soal Lia, bos perusahaan media tempatnya bekerja.

“Sebentar lagi tahun baru loh. Kamu tidak ada rencana mau pergi ke mana?” tanya Destin.

“Kalau tidak sibuk aku akan pergi ke Pantai Ancol. Kamu mau ikut?” Ucap Akbar sembari menyantap baksonya.

Destin mengangguk, menyetujui tawaran teman sejak kecilnya itu. Teman? Itu mungkin definisi yang terlalu sederhana bagi hubungan mereka berdua. Destin sadar, dia merasakan getaran setiap kali bertemu dengan Akbar. Apakah ini namanya cinta? Destin berusaha menyangkalnya, bisa jadi Akbar hanya menganggapnya seperti adiknya sendiri.

“Oke, besok kujemput di rumahmu, tepat jam tujuh malam. Tidak kamu habiskan makananmu?” pandangan Akbar beralih menatap Destin.

Apakah Akbar itu seperti kabut di pagi hari? Kabut yang membatasi jarak pandangku hanya sebatas dia? Destin buru-buru menggeleng, menyadari lamunannya.

“Hey, kok malah melamun?” Akbar melambaikan tangannya.

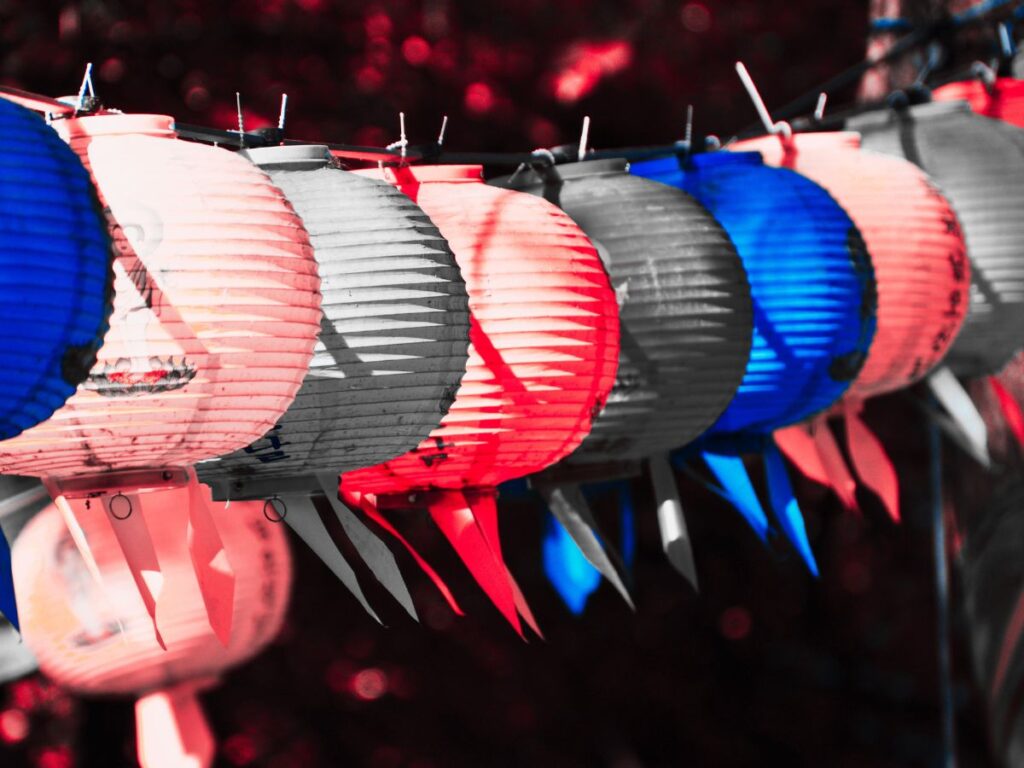

“Tidak apa-apa. Kamu beneran mau mengajakku?” Destin buru-buru mengalihkan pandangannya, menatap sekeliling. Restoran tempat mereka makan sangat luas, dengan bunga-bunga yang dijejer rapi. Dindingnya dipenuhi lukisan dan gambaran abstrak nan estetik. Juga terdengar suara musik lirih, mengisi di sela-sela perbincangan. Tak hanya itu, di langit-langit restoran terpasang aneka lampion berwarna-warni. Suasana di restoran sangat romantis layaknya makan malam dengan pasangan.

“Bi Asih, jam berapa sih Bibi membuka restoran ini? Mulai subuh?” Destin mencoba mengalihkan topik pembicaraan.

“Jam lima pagi.” Wajah Bi Asih, pemilik restoran muncul di balik pintu dapur.

“Apakah yang namanya restoran pada umumnya buka jam pagi sekali? Sekalian saja buka jam tiga subuh, menemani orang-orang yang sedang sahur.” Akbar tertawa pelan.

“Kan di sebelah barat tempat ini adalah kampus. Banyak mahasiswa yang sarapan di sini. Mau pesan minuman?”

Destin dan Akbar buru-buru membereskan makanannya. Mereka berdua sontak menggeleng. “Ada pekerjaan dari Mamalia yang harus kami urus.” Akbar bergegas meninggalkan restoran, Destin mengekor di belakangnya.

“Langgeng terus hubungannya, ya!” Destin tidak memedulikan ucapan terakhir Bi Asih, mereka berdua langsung memasuki mobil Akbar. Sebelumnya, Destin sudah memarkirkan mobilnya di area parkir tempat dia bekerja. Lupakan soal mandi, apalagi ganti pakaian. Mereka berdua langsung menuju lokasi yang sudah dipilih oleh Lia, mewawancarai Walikota terkait rencana pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Mobil melaju ke arah utara, membelah Jalan M.H Thamrin dengan gedung-gedung perkantorannya, lantas belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Destin melihat jam tangan miliknya, sudah pukul sembilan pagi. Dari kaca jendela, tampak Monumen Nasional yang menyambut mereka. Suara bising terdengar begitu mereka tiba di jalanan pusat kota. Motor-motor memadati jalanan, juga dengan angkutan umum.

Lima menit kemudian mobil Akbar merapat di area parkir Balai Kota. Akbar merapikan rambutnya menggunakan jemari tangan, lantas menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya. “Ayo kita turun.”

Sebuah gedung megah menyambut mereka. Destin dan Akbar langsung bergegas memasukinya tapi dihadang oleh salah satu pria berseragam polisi. “Aku tahu siapa kalian. Akbar dan satunya lagi Destin, benar itu nama kalian? Walikota minta menunda wawancara, hari ini dia sedang sibuk.” Ucapnya dengan nada serius.

“Sibuk apa?” Destin berusaha mencari tahu.

“Kamu tidak melihat berita terbaru? Ada serangan teroris di stasiun, puluhan orang terluka, banyak yang tewas. Walikota sedang sibuk mengadakan rencana pers dan meninjau kondisi terkini di stasiun setelah terjadi serangan. Kau tahu, dari tahun ke tahun teroris semakin merajalela di negeri yang katanya memiliki hukum.” Ucap polisi itu panjang lebar.

“Kami mengerti. Lakukan saja tugasmu.” Akbar berbalik arah, meninggalkan polisi itu. “Apa kata Mamalia nanti? Kita pasti kena omel. Dasar direktur cerewet!”

Destin tertawa dengan perangai Akbar. Entah kenapa selalu lucu ketika Akbar memanggil Lia dengan sebutan Mamalia. Memangnya dia mirip binatang?

Tiba-tiba telepon Akbar berbunyi. Akbar langsung merogoh saku celananya, wajahnya semakin kusut ketika mengetahui siapa yang kini meneleponnya. “Hari ini wawancara dibatalkan.”

“Iya, aku tahu. Silakan kamu dan Destin pergi ke stasiun. Cari tahu apa yang sedang terjadi di sana.” Suara di seberang telepon memberi jawaban.

“Baiklah. Aku akan datang dalam waktu satu jam.”

“Maksimal kamu sampai ke stasiun setengah jam dari sekarang.” Terdengar suara ketus dari seberang.

“Kau baik-baik saja, Lia? Kau tahu, aku bahkan belum mandi tapi sudah kamu suruh mewawancarai Walikota. Mau ditaruh di mana harga diriku jika Walikota itu mencium bau badanku?” Akbar menyela, ekspresi wajahnya separuh kesal.

“Nasib sendiri kamu bangun kesiangan. Gak mau aku suruh lagi? Oke, kalau kamu berkenan cari saja tempat kerja yang lain.”

“Iya, Iya. Maafkan aku, Lia. Aku akan datang secepatnya, tanpa perlu mandi.” Akbar mendengus, mengacak rambutnya dengan kesal.

“Lia?” tanya Destin.

“Siapa lagi? Ayo, kita harus ke stasiun secepatnya.” Akbar membuka pintu mobil, lantas menyalakan mesinnya. Destin segera membuntuti Akbar. Mobil kembali melaju, kali ini menuju stasiun. Macet sudah seperti rutinitas sehari-hari di jalanan ibukota. Lenggang. Tidak ada percakapan antara Destin dan Akbar. Mobil seperti merayap di jalanan, melaju dengan kecepatan sangat rendah. Akbar mendengus, kenapa pula ada mobil yang mogok tepat di pinggir jalan.

“Apa kamu tidak betah bekerja di perusahaannya Lia?” tanya Destin sambil memakan camilan yang tadi dia beli di toko pinggir jalan.

“Aku lagi mencari pekerjaan yang pas dengan hobiku. Mungkin kalau ada peluang aku akan cari pekerjaan lain.” Akbar tetap fokus mengemudikan mobil.

“Bukannya kamu suka fotografi? Lia juga butuh keahlianmu, jadi kamu yang betah saja.” Destin tersenyum simpul. Dia menempelkan wajahnya di kaca mobil, melihat kemacetan yang kian parah. Sepeda motor menyelinap di sela-sela jalan yang tersisa, membuat Akbar semakin memperlambat laju mobilnya.

Tiba-tiba ponsel Destin berbunyi. Dia melihat siapa orang yang meneleponnya melalui panggilan suara. Lia. Lagi-lagi orang ini, apa sih maunya dia?

“Kami lagi di jalan, di sini macet sekali. Kami tidak bisa sampai ke sana dalam waktu tiga puluh menit.” Destin mengangkat telepon, sedikit berteriak karena kesal selalu diteror oleh bosnya itu.

“Apa? Aku tidak salah dengar?” Destin berusaha memahami ucapan Lia yang terdengar lirih. “Baiklah. Itu justru ide bagus buat kami. Satu lagi, tolong jaga mobilku di kantor.” Destin menutup teleponnya. Matanya berbinar-binar, tidak menyangka dengan kabar yang baru saja dia dapatkan.

“Mamalia?” Akbar berusaha memastikan.

“Iya. Dia ingin kita segera pulang. Wawancara dengan Walikota ditunda. Cepat, antar aku ke rumah. Kita tidak jadi berurusan dengan peristiwa di stasiun itu.”

“Serius dia mengubah rencananya? Baiklah, kita akan pulang ke rumah.”

***

Destin merebahkan tubuhnya di atas sofa, terasa melelahkan setelah melewati hari yang tiada kepastian dari bosnya itu. Ucapan Lia membatalkan pekerjaan meliput di stasiun masih terbayang di pikiran Destin. Tak terhitung betapa senangnya dia bisa meluangkan waktu seharian di rumah.

“Kenapa Akbar tidak mampir ke rumah?” ibu Destin bertanya, membawa nampan berisi es teh.

“Entahlah. Dia juga buruh mandi.” Destin mulai menyalakan televisi. Dia mendengus, televisi nasional hanya berisi sinetron-sinetron alay yang dia tidak suka. Sebentar, pandangannya menatap tulisan kecil yang bergerak di bawah layar sinetron yang sedang trending.

“Walikota tewas ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal di stasiun. Diduga penyerangan itu ulah dari teroris. Simak siaran selengkapnya di liputan khusus nanti pukul sepuluh siangi.”

Destin melongos, tidak percaya dengan berita yang baru saja dia lihat. Ini bukan hoax? Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, melihat berita terkini di sosial media. Benar saja. Walikota tewas terkena tembakan.

“Destin, kita batalkan jadwal wawancara dengan Walikota.” Pesan singkat dari Lia muncul di layar notifikasi.

Deg! Destin termangu saat melihat berita yang muncul di beranda akun sosial medianya.

“Penembakan Walikota diduga dilancarkan oleh sekelompok teroris.”

“Tersangka yang menembak Walikota ditemukan bunuh diri tak jauh dari lokasi kejadian. Berbagai barang bukti sudah diamankan oleh kepolisian, mulai dari pistol hingga peluru yang ada di kantong celana tersangka.”

“Destin, ada surat dari tukang pos.” Ibunya berteriak dari luar rumah.

Destin segera berlari ke arah ibunya. Pikirannya heran, dia tidak punya kawan jauh yang berkomunikasi menggunakan surat. “Mana suratnya, Ma?”

Ibunya Destin menyerahkan surat yang dimaksud. Sebuah amplop berwarna putih, di luarnya terpampang jelas nama penerimanya, Destin Amelia. Setelah menyerahkan surat itu, ibunya Destin langsung mengambil sapu, membersihkan halaman rumah.

Destin segera membuka surat itu, hanya berisi kantong plastik hitam berukuran kecil dan sebuah tulisan tangan yang singkat.

*****

Dapatkan informasi mengenai kesehatan mental, edukasi seksual, dan tips pelajar hanya di Majalah Sunday, teman curhat remaja Indonesia.